第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

耳鼻咽喉科は外科的処置や内視鏡などの侵襲的検査を行う一方で感染症を頻繁に扱い、診療の領域は気管や中耳、内耳など無菌的な環境から口腔や鼻腔、皮膚など汚染した環境まであり、さまざまな事象を想定した感染対策を講じる必要がある。内視鏡は耳鼻咽喉科を含めたさまざまな分野で用いられているが、ほかの領域では洗浄消毒不備による感染が問題となっており、訴訟事例もある。消化器科などでは診療形態に合わせた内視鏡感染制御ガイドライン等が刊行されており、日本耳鼻咽喉科学会では2013年に耳鼻咽喉科診療機器における感染制御のためのワーキンググループを立ち上げ、日常診療で有効に活用でき患者と医療従事者の両者を守るために実施すべき基本的対策について議論し、「耳鼻咽喉科内視鏡感染制御の手引き」(以下、当手引き)が刊行された[鈴木賢二,他.日耳鼻2016;119:916 ―925.]。

当手引き刊行に先立ち実施したアンケートで、処置用内視鏡は使用頻度が少なく洗浄・消毒に時間をかけても支障がない一方、観察用内視鏡は病院・診療所いずれでも内視鏡1本あたり1日7回前後使用され効率的な洗浄・消毒を要していた。また、内視鏡の洗浄・消毒は主に看護師や診療助手が行っており、専門知識がなくも安全かつ適切に実施できる手引きを作成することを目指した。

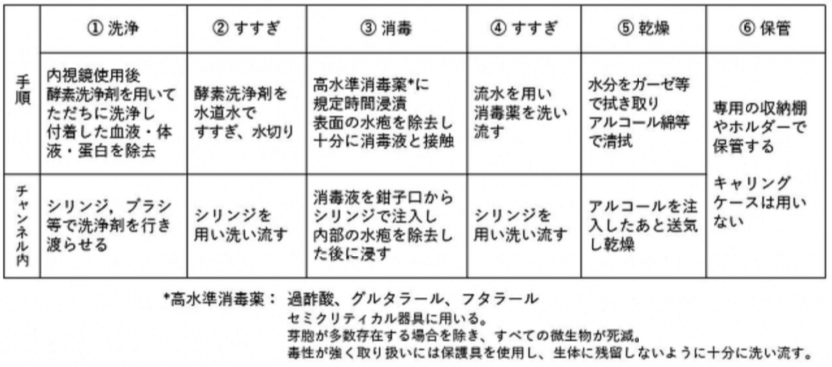

当手引きの要点は以下のとおりである(下図参照)。内視鏡の洗浄・消毒作業時には、個人防護具を適切に着用し、換気に留意する。洗浄・消毒は原則的に操作部・コネクタ部含めた内視鏡全体に行う。本過程の中で自動洗浄器に委ねられる部分はできる限り代用する。

内視鏡使用後直ちに温水または水で洗い流しながら酵素洗浄剤を用いてスポンジで洗浄し、付着した血液・体液・蛋白を除去する。この過程で血液や体液などが変性・固着しウイルスなどが残存しないようアルコールは用いない。内視鏡表面の水泡を除去し消毒液薬と内視鏡を十分に接触させ、消毒液薬の添付文書による規定の時間浸して消毒を行う。日常診療で用いる内視鏡はスポルディングによる器具分類においてセミクリティカル器具に分類され、消毒水準は高水準消毒が原則となる。高水準消毒薬には過酢酸、グルタラール、フタラールの3種があり、蒸気に刺激性があり換気が必要、毒性の問題から十分なすすぎが必要など安全管理に配慮が必要である。当手引きで消毒薬として紹介している二酸化塩素水溶液は本邦では一般化学薬品に分類され強い酸化性がある一方で安全性が高く ENTUKの耳鼻咽喉科内視鏡ガイドラインで最も推奨している。洗浄・消毒後の内視鏡表面は、アルコールによる清拭を行い、すべてを乾燥させる。消毒後は専用の収納棚またはホルダーで保管する。購入時に付属のキャリングケースは通気性が悪く病原体が増殖するため保管や搬送には適さない。

観察用内視鏡の洗浄・消毒に有効性を当手引きに従うがそれぞれ方法が異なる4施設で検討した結果、洗浄・消毒後のすべての検体で細菌が検出されず、手引きの有効性が確認できた。当手引きに沿うことで耳鼻咽喉科診療における内視鏡の洗浄・消毒法が安全で適切となる可能性が期待できる。

松塚崇

1993年 福島県立医科大学医学部 卒業

1993年 福島県立医科大学 耳鼻咽喉科学講座 入局

1998年 日本耳鼻咽喉科学会専門医

2002年 医学博士

2014年 福島県立医科大学 耳鼻咽喉科学講座 准教授

2017年 福島県立医科大学附属病院 医療安全管理部 副部長

2018年 福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター甲状腺検査業務室 室長

2019/05/11 12:50〜13:40 第6会場