第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

(はじめに)

私たち耳鼻咽喉科医は、先天代謝異常症の診断、治療にかかわることはほとんどないと思いがちですが、時になんとなく気になる症例に出会うことがあると思います。なんとなく気になる顔貌。落ち着きがない。中耳炎が治りにくい。風邪をひきやすい。そんな症例に出会った時にこの先天性代謝異常症を思い出していただけると幸いです。

(先天性代謝異常症とは)

先天性代謝異常症とは、生命維持に必要なアミノ酸、糖質、脂質、ミネラル、核酸などの物質が代謝される際に、これらの代謝をコントロールしている酵素や蛋白を合成するための各々の遺伝子に異常がおこり、正常な酵素や蛋白が作られず、代謝の過程に障害を来した状態です。先天性代謝異常症に含まれる疾患は数百にも及び、その蓄積する物質、欠乏する物質により現れる症状、疾患名が異なります。

その中でも耳鼻咽喉科医が診療することが多いであろう疾患はライソゾーム病に分類される、ムコ多糖症です。蓄積物質によってムコ多糖症はⅠ型からⅦ型に分類されます。(ムコ多糖症とは)

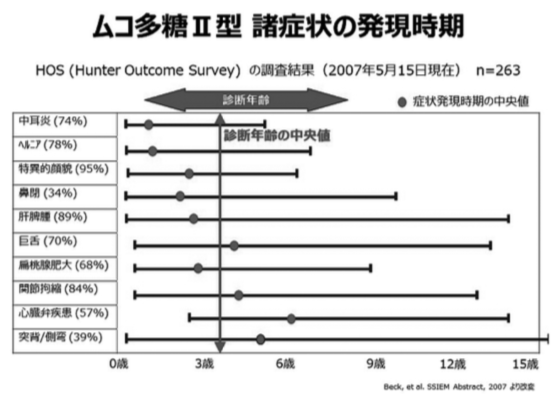

ライソゾームは、ほとんどすべての臓器組織の細胞に存在するため、ムコ多糖症による臓器障害は多臓器におよびます。病型により差がありますが、よくみられる症状は、精神運動発達遅滞、特異顔貌、滲出性中耳炎、難聴、閉塞性呼吸障害、心弁膜症、角膜混濁、網膜変性、肝脾腫、関節拘縮、骨変形、低身長などです。それぞれの病型の中でも重症型と軽症型があります。ムコ多糖症は、Ⅱ型以外は常染色体劣性遺伝で、Ⅱ型はⅩ連鎖劣性遺伝です。そのため、Ⅱ型の多くは男性です。また、日本人にはⅡ型が多く、男児51,000人当たり1人の症例がいると推測されています。

(早期診断のポイント)

私たち耳鼻咽喉科医が日常診療においてムコ多糖症を疑うべき症状、所見としては、特異顔貌、繰り返す中耳炎、難聴、臍・鼠径ヘルニア(ヘルニア手術の既往)、関節拘縮(手関節の鷲手変形、肩が上がらない)、胸部X線における肋骨のオール状変形、広範な蒙古斑などが挙げられます。ムコ多糖症Ⅱ型の患者においては、中耳炎の発現時期が比較的早期なため、未診断の状態で耳鼻咽喉科を受診している可能性があり、注意しておく必要があると言えます。疑いがあった場合には、小児科医と連携し、早期診断をすることが重要です。

(早期治療の重要性)

ムコ多糖症Ⅱ型に対する治療としては対症療法として中耳炎に対する鼓膜換気チュービング、気道狭窄に対するアデノイド切除、口蓋扁桃摘出術などがあります。根治的治療としてイデュルスルファーゼ(エラプレース Ⓡ)による酵素補充療法、造血幹細胞移植、頭蓋内酵素補充療法、遺伝子治療などがありますが、早期に治療を開始することでその進行を抑えることが可能なため、より早期に診断をすることが重要です。早期診断のポイント、早期治療の重要性を中心にお話しする予定です。

橋本亜矢子

2003年 大分医科大学(現大分大学)医学部卒業

2003年 浜松医科大学耳鼻咽喉科入局

2012年 日本耳鼻咽喉科学会専門医

2015年 静岡県立こども病院 耳鼻咽喉科 科長

2018年 日本耳鼻咽喉科学会指導医

2019/05/10 12:30〜13:20 第3会場