第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

2017年、 Rhinology誌には嗅覚障害についての Position paperが、そして日本鼻科学会誌には嗅覚障害診療ガイドラインが掲載された。診療ガイドラインは、本邦が世界に先駆けて初めて発刊し、臨床医学における嗅覚障害の研究分野が大きく前進した表れと言える。実臨床において、嗅覚はほかの感覚器と比較すると、あまり重要視されていなかった。ヒトは視覚や聴覚からの情報を頼りに生きているため、嗅覚低下の自覚に乏しく、失っても日常生活への影響が少なく、医療機関受診に至らなかったり、遅れたりすることも多い。健康診断として視力検査や聴力検査はよく行われているが、「嗅力検査」は一般的ではないので気付く機会も与えられていない。また、嗅覚障害の程度を評価をした上で治療を行っている医育機関は半数に満たないとも報告され、評価法も治療法もあまり確立されてこなかった背景がある。

しかしながら、嗅覚障害を取り巻く状況は変化しつつある。日本における調査はなされていないが、嗅覚障害は人口の約15%に存在すると言われている。特に50歳以上においては約25%に存在し、加齢と共に増加する。さらに嗅覚障害のある高齢者は、嗅覚障害のない高齢者と比較して、孤独感や気持ちの落ち込みが強いだけではなく、認知機能が有意に低く、寿命が短くなる可能性があると報告までなされた。神経変性疾患の前駆症状として嗅覚障害が出現することはもはや一般的となり、神経内科や精神科領域では嗅覚に纏わる臨床研究が注目されている。嗅覚障害の予防や治療は、超高齢社会の本邦において、健康長寿を少しでも増やすため、今後の重要な課題の一つとなるであろう。

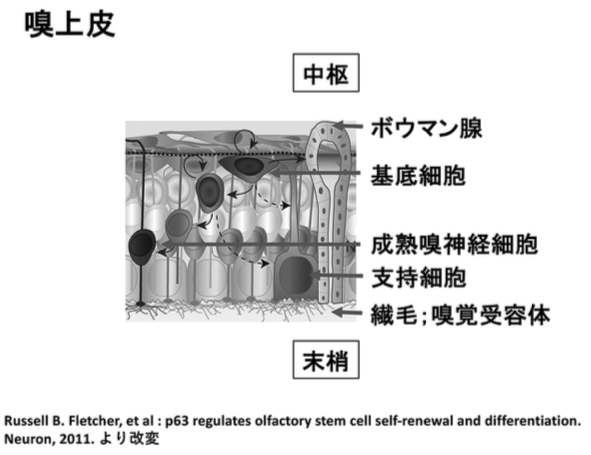

嗅神経は第一脳神経で、脳神経の中では最も外表と接して障害を受けやすいため、皮膚組織のように脳神経で唯一絶えず turn over、即ち再生を繰り返している。そのため、嗅上皮のほとんどが、未熟なものから成熟なものまですべて含めて嗅神経細胞から成っている(図)。中枢の嗅球へは軸索が束となって嗅糸となり、末梢の鼻腔へは樹状突起が伸長してその末端の嗅繊毛に嗅覚受容体が存在している(図)。におい分子は、鼻腔内に入ると鼻中隔や上・中鼻甲介に囲まれた嗅裂の嗅上皮上の嗅粘液に溶解する。嗅粘液はボウマン腺から分泌される。溶解したにおい分子は、嗅神経細胞の樹状突起先端の嗅繊毛に存在する嗅覚受容体に結合し、ここで電気信号に変換される。機能している嗅覚受容体はヒトでは約400種類存在すると言われ、一つの嗅神経細胞は一種類の受容体を発現している。嗅上皮に分布する同じ受容体を持つ嗅神経細胞の軸索が収束して、嗅球に存在する特定の糸球体に投射される。投射された糸球体の組み合わせの情報は、眼窩前頭皮質にて認識され、海馬や扁桃体にて記憶や感情に左右し、視床下部では自律神経調節が行われていくと言われている。嗅覚障害はその経路の何れかが、若しくは混合性に障害を来して発症する。ただ、ヒトの嗅覚経路は、未解明な部分もまだ多いため、臨床上で理解できない現象や、説明できない部分がまだ多く存在している。今後さらに嗅覚受容の解明が進み、臨床面、そしてさまざまな分野での応用が期待される。

森恵莉

平成15年 筑波大学医学専門学群卒業

平成15年 東京慈恵会医科大学附属病院 耳鼻咽喉科学教室入局

平成25年 学位(医学博士)受領 「好酸球性副鼻腔炎の嗅覚障害」

平成25年 Department of Otorhinolaryngology, Smell & Taste Lab, TU Dresden, Germany 留学

平成29年 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科 講師

2019/05/11 9:15〜10:15 第1会場