第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

味覚障害は一般に疾患名として捉えられがちで、治療に関してもエビデンスをもつものは亜鉛内服療法のみである。しかし、味覚障害は症候の1つであり、そこには当然、多彩な障害部位、原因や病態が存在するが、解明されていないことも多い。基礎的研究においては味覚に関する受容体や中枢機能、加齢性変化など飛躍的に進んできている中、味覚障害の臨床研究は遅れが感じられる領域であり、従事する医師も少ない。近年、生体において亜鉛トランスポーターが注目されるようになり、亜鉛の役割が知られるようになってきた。味覚障害の治療においても亜鉛内服療法は一般的に認知されており、今後は亜鉛内服療法に効果を示さない味覚障害の病態や治療を解明することが急務である。今回のセミナーでは亜鉛内服療法が関与する受容器障害のほかに下記に示すように耳鼻咽喉科医ならではの末梢神経障害や中枢疾患による味覚障害の例を呈示しながらそれらの機序を、さらには中枢機能異常が関与する舌痛症に類似した特徴をもつ自発性異常味覚(ここでは自発性異常味覚舌痛症型とする)に関する病態の知見を述べたいと思う。

味覚障害の部位として受容器(味蕾)、末梢神経、中枢神経、心因性が挙げられ、頻度は受容器障害が最も多い。しかし、耳鼻咽喉科医として受容器障害以外で高頻度に遭遇するのは中耳手術後や扁桃摘出術後などの医原性や顔面神経麻痺などの末梢神経疾患と思われる。また遭遇する頻度は低いが見逃してはならない原因として中枢疾患性(脳血管障害、硬膜炎、頭部外傷、脳腫瘍)が挙げられる。味覚異常が初発症状として発症し、その後の精査により重大な疾患が判明することもあり、耳鼻咽喉科医が初診医になる可能性もある。

患者の訴える味覚異常に対して味覚検査を施行し、病態を把握することで味覚障害と診断される。現在、本邦では味覚機能検査として電気味覚検査と濾紙ディスク法が保険適応を持つ検査である。受容器障害ではほとんど優位な左右差はみられないが、末梢神経障害や中枢神経障害の一部、特に疾患性では優位な左右差がみられることがある。また認知機能低下や頭部外傷などでは味覚の検知機能を評価する電気味覚検査と認知機能評価する濾紙ディスク法では乖離がみられることもあるため、両者が必要となる。後述する自発性異常味覚舌痛症型では味覚異常を強く訴えるが、味覚機能は正常範囲、または年齢相応であることが多い。

日常診療において時に「何も食べていないのに常に口の中が苦い」というような自発性異常味覚をよく経験する。味覚異常は量的異常、質的異常に分類され、質的異常においては量的異常より亜鉛内服療法に効果が低い例が多い。自発性異常味覚にも亜鉛欠乏、薬剤、加齢性、ストレス、末梢神経障害などさまざまな原因や病態が考えられるが、特発性自発性異常味覚の一部は舌痛症に類似した特徴をもつものがある。舌痛症の特徴とは1)中高年の女性に好発する、2)癌を含めた身体に対する不安が根底にある、3)ドクターショッピングを繰り返す、4)疼痛の部位は舌尖部や舌辺縁部に多い。5)神経支配領域に一致しない、6)朝より夕方の方が症状は強くなる、7)食べている時やガムを噛んでいる時に症状は和らぐことなどが挙げられる。また慢性的に持続し、罹病期間は数年に及ぶこともあり、一度軽快しても反復することが多い。歯科処置や口内炎などの局所的な異常が契機となって発症することがあるが契機が不明な例も多いことなどもよく経験することである。また両者は併存することも多く、治療法も確立はされていないものの効果を示す治療は類似している場合が多い。この自発性異常味覚舌痛症型の病態として中枢性機能異常が考えられる。当科では舌痛症に対して使用するカプサイシンクリームを治療として用いることが多く、効果も舌痛症と同様によいものであるが、時に塗布している部位の隣接部位に症状が出現する場合がある。これは舌痛症、もしくは自発性異常味覚舌痛症型が中枢機能異常を示唆する現象と考えられるものである。本セミナーではこのような舌の痛覚と味覚機能との関連も臨床の視点から述べたい。

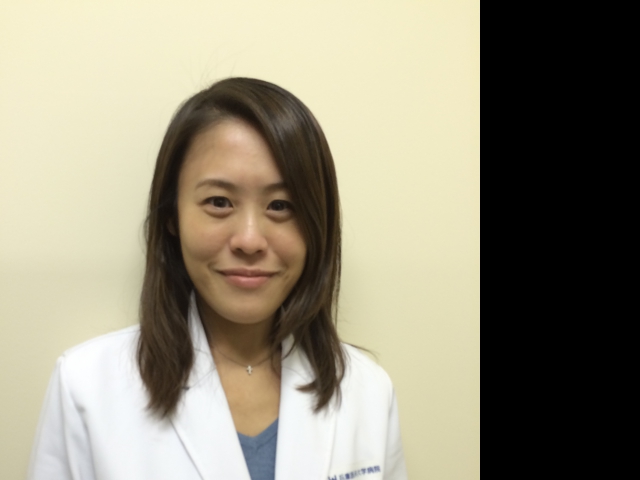

任智美

2002年 兵庫医科大学卒業

2002年 兵庫医科大学耳鼻咽喉科入局

2003年 医学博士

2007年 神戸百年記念病院耳鼻咽喉科医員

2007年 日本耳鼻咽喉科学会専門医

2009年 兵庫医科大学耳鼻咽喉科 助教

2009年 ドイツ・ドレスデン大学嗅覚・味覚クリニックに留学

2012年 兵庫医科大学耳鼻咽喉科 学内講師

2014年 兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科 講師

2018年 日本東洋医学会専門医

2019/05/11 9:15〜10:15 第1会場