第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

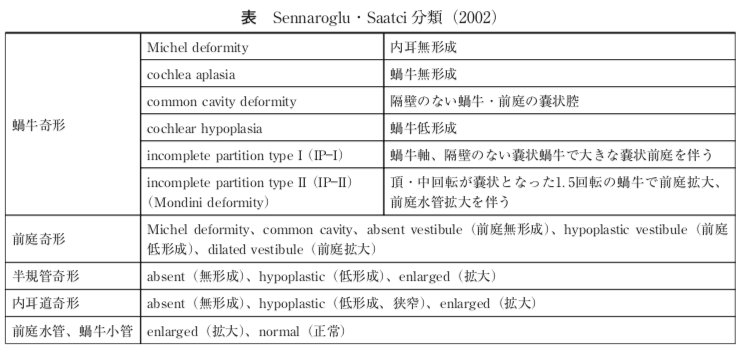

Jacklerらは、1987年に内耳発生に基いた画像所見による内耳奇形分類を提唱した。その後、 CTなどの画像診断技術の進歩があり、現在は Jackler分類を発展させた Sennarogluと Saatci分類(2002年)が広く用いられている(表)。本分類には、古典的な Scheibe、 Bing-Siebenmann、 Alexander奇形などの膜迷路単独奇形は含まれていない。今回は、内耳奇形(骨迷路奇形)の中で特定の遺伝子との関連が判明しているものを中心に報告する。

前庭水管拡大症( enlargement of the vestibular aqueduct、以下 EVA)は最も頻度の高い内耳奇形であるため、前庭水管の異常を見逃してはならない。 EVAは、常染色体劣性非症候群性遺伝性難聴 DFNB4/Pendred症候群、難聴を伴う遠位尿細管性アシドーシス( distal renal tubular acidosis:以下、 dRTA)、鰓弓耳腎/鰓弓耳( BOR/BO)症候群、 Waardenburg症候群などの多彩な疾患群に随伴し得る。 EVA全国調査によれば、10%は一側例であり、 EVA側と難聴側が一致しない例や正常聴力例が存在する。

オージオグラムは、半数が左右非対称であり、内耳伝音系障害により低音域を中心とした気骨導差を認める。遺伝学的検査では、約80%に DFNB4/Pendred症候群の原因遺伝子 SLC26A4に変異が同定される。そして、 EVAのほか、頂・中回転が嚢状となった1.5回転の蝸牛( incomplete partition type II)、前庭拡大に特徴づけられる Mondini奇形を示す。 DFNB4/Pendred症候群では難聴の進行、聴力変動、回転性めまい発作が認められるが、 ATP6V1B1あるいは ATP6V0A4変異による dRTAも同様の症状を示す。一方、 BOR/BO症候群では、 EVAが認められても難聴の変動や反復性めまい発作は起こさない。一般に、 EVAでは頭部外傷を起こさないようにすることで、急激な聴力低下やめまい発作を回避できる場合がある。

X連鎖性非症候群性遺伝性難聴の半数を占めるのが DFNX2である。転写因子 POU3F4が原因遺伝子であり、先天性アブミ骨固着と内耳奇形を特徴とする。そのため罹患男性は重度の混合性難聴を示すが、女性保因者にも軽度の難聴を認めることがある。 DFNX2では、隔壁のない嚢状蝸牛、蝸牛と内耳道間に骨壁がなく直接交通する所見( incomplete partition type III)を示す。そのほかに、内耳道底側での内耳道拡大、迷路部顔面神経管の拡大、上前庭神経管拡大、 Bill’s barの肥大と含気化、前庭前方における嚢状隆起などを随伴し得る。

CHARGE症候群の原因遺伝子として CDHが同定されている。常染色体優性遺伝形式をとるが、患者は新規突然変異による弧発例である。中耳奇形のほか、蝸牛低形成、半規管無形成、内耳窓閉鎖、内耳道低形成などの内耳奇形を呈する。

遺伝学的知見は、分子レベルでの疾患の原因究明につながり個別化医療を可能とするものである。内耳奇形は特定の遺伝性疾患の推定に有用であり、的確な診断が望まれる。

野口佳裕

1989年 東京医科歯科大学医学部卒業

1989年 同大学病院研修医

2000年 東京医科歯科大学耳鼻咽喉科講師

2015年 信州大学医学部人工聴覚器学講座特任教授

2017年 国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科学教授

1998年 日本耳鼻咽喉科学会専門医

1999年 医学博士

2013年 臨床遺伝専門医

2019/05/11 10:25〜11:25 第4会場