第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

抗好中球細胞質抗体( anti―neutrophil cytoplasmic antibody : ANCA)関連血管炎は細小動脈や毛細血管などの小血管を主病変とし、壊死性血管炎と高い ANCA陽性率を特徴とする。 ANCA関連血管炎は、多発血管炎性肉芽腫症( GPA、旧名 Wegener肉芽腫症)、顕微鏡的多発血管炎( MPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症( EGPA、旧名 Churg―Strauss症候群)に大別される。 ANCA関連血管炎で鼻、肺、腎疾患などの全身症状を呈する前に、初発症状として難聴、耳漏、耳痛、めまいなどの耳症状のみが生じることがある。

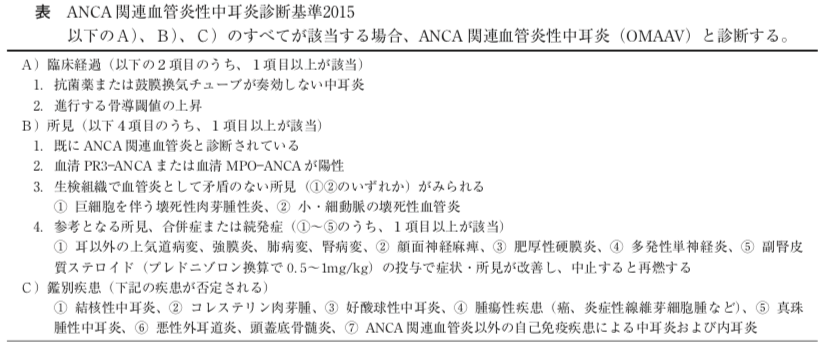

ANCA関連血管炎が関与する中耳炎を ANCA関連血管炎性中耳炎( Otitis media with ANCA―associated vasculitis : OMAAV)と称する新たな疾患概念が提唱された。全国調査の結果を基に、 ANCA関連血管炎性中耳炎診断基準2015が提案された。

【 OMAAVの診断基準と臨床症状】

OMAAVは、1)抗菌薬または鼓膜換気チューブが奏効しない中耳炎、2)1、2カ月といった比較的短期間に進行する骨導閾値の上昇が特徴的である。診断基準2015では、A項目(臨床経過)、B項目(所見)、C項目(鑑別疾患)の3項目すべてが該当した場合に OMAAVと診断する。鼓膜・中耳所見から、肉芽型( OMG型)、中耳貯留液型( OME型)に大きく分類され、 OME型では滲出性中耳炎の鼓膜所見と比して、鼓膜血管の怒張が見られやすい。耳症状初発症例では、初診時に顔面神経麻痺と肥厚性硬膜炎の合併は比較的多い。初診時に顔面神経麻痺を約18%、肥厚性硬膜炎を約15%に合併、経過中に32%、25%とその割合は増える。

【 OMAAVの早期診断のために】

診断基準A)を呈する難治性中耳炎においては OMAAVを念頭において検査をすすめる。顔面神経麻痺あるいは頭痛を伴う症例では肥厚性硬膜炎の合併の有無について造影 MRI冠状断が有用である。 OMAAVでは短期間の副腎皮質ステロイド投与により聴力はいったん改善することもあるが、投与終了後に難聴や他症状が再燃する。さらに、再燃時に ANCA抗体価を測定しても副腎皮質ステロイド投与後はしばらく陽性とならないことが多く、診断の遅れが生じやすい。このため、骨導閾値の上昇を伴う症例では副腎皮質ステロイド投与前に ANCA抗体価の測定を行うことが必要である。

【治療】

耳症状を初発とする症例の中には、初期に ANCA関連血管炎の確定診断に至らず、免疫抑制療法開始の遅れなどにより聾や致死的な全身型に移行した症例もある。一度聾となると聴力はほぼ回復せず、人工内耳の効果は症例により異なっている。治療(寛解導入)には副腎皮質ステロイドと免疫抑制薬を使用する。免疫抑制薬の投与は副作用があるため投与前に予め十分な全身状態の把握と膠原病内科との連携が必要である。また、近年、抗 CD20モノクローナル抗体であるリツキシマブが、免疫抑制薬の効果が乏しい症例において聴力改善にも有効と報告されている。

【おわりに】 ANCA関連血管炎性中耳炎( OMAAV)という日本から発信されたこの新たな疾患概念は、従来原因不明とされた難治性中耳炎の多くの病態と臨床像を説明し得る。今後、さらに病態による分類・診断・治療に関する研究が望まれる。

吉田尚弘

1989年 東北大学医学部卒業

1994年 東北大学大学院医学研究科博士課程修了

1997-99年 ハーバード大学Research Fellow

2002年 東北大学病院 院内講師

2008年 東北公済病院耳鼻咽喉科部長

2010年 自治医科大学准教授(総合医学第2講座:さいたま医療センター)

2015年 自治医科大学教授(総合医学第2講座:さいたま医療センター)

2019/05/11 8:00〜9:00 第4会場