第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

慢性副鼻腔炎の病態は癌や喘息などと同様に、種々の因子が複雑に絡み合い発症する多因子疾患であり、この観点から治療を考えるといわゆる精密医療( precision medicine)の良い適応である。すなわち遺伝情報や臨床情報を用い疾患をベースとなる病態(フェノタイプ、エンドタイプ、ジェノタイプなど)に分別することで、個人レベルでの最適治療を行うことが理想といえる。またこれを実地臨床の慢性副鼻腔炎治療の現状に当てはめてみると、「病態分類(確立されつつある)にフィッティングした、最も医療経済的にも効率の高い治療法」を患者さんに提供する。すなわち、「最小の費用と侵襲で QOLの維持を保った最大の治療効果をあげる」と解釈可能である。

本セッションのテーマである好酸球性副鼻腔炎( ECRS)は臨床スコア( JESRECスコア)が作成され、2015年7月より厚労省の指定難病として登録されている1)。この JESRECスコアの普及・活用程度に関しては、全国の大学病院を中心としたアンケート調査で、本スコアは76施設(77.6%)が常時活用されており広く浸透していることが伺える2)。しかしながらその治療指針については確立されておらず、いまだ従来型医療の域を脱していない。

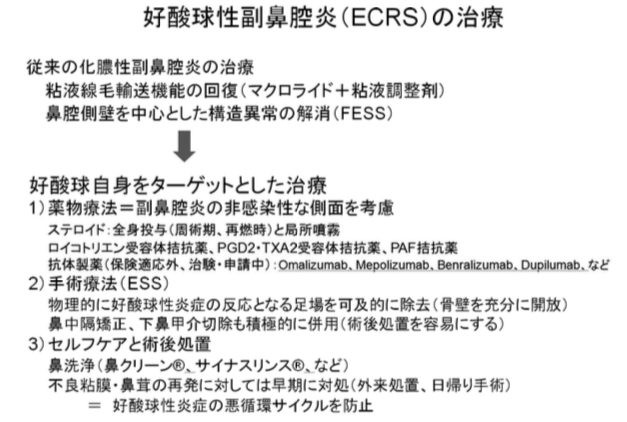

病態理論的に従来の化膿性副鼻腔炎の治療は、副鼻腔粘膜が有する粘液線毛輸送機能の回復(マクロライド+粘液調整剤)、ならびに鼻腔側壁を中心とした構造異常の解消( FESS)であるといえる。これに対して好酸球性副鼻腔炎では、全身疾患としての好酸球炎症をまず念頭に置き、手術療法( ESS)、薬物療法、そしてセルフケアと術後処置を組み合わせる必要がある(図)。

具体的課題として、1)推奨される薬物療法:鼻噴霧用ステロイド薬、抗ロイコトリエン薬、あるいは、マクロライド系抗生物質と粘液調整去痰薬の使用、2)手術適応の判断基準: ECRSでは鼻閉、嗅覚障害、鼻ポリープの合併、患者の希望、保存的治療への抵抗性、3)手術( ESS)の術式と範囲(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型)、4)周術期・術後の管理:特にステロイド薬の全身投与に関する投与量と投与期間、5)抗体製薬医療の適応、などについての統一見解はいまだ得られていないのも現状であり、 EBMの構築が望まれている3)4)。本セミナーでは上記の内容を中心に、教室のデータや具体的な症例などを交え、紹介する予定である。

参考文献

1) Tokunaga T, Sakashita M, Haruna T, et al : Novel scoring system and algorithm for classifying chronic rhinosinusitis : the JESREC Study. Allergy 2015 ; 70 : 995-1003.

2)上條篤 ,他 :慢性副鼻腔炎の周術期管理の現状―全国大学病院を対象としたアンケート調査より.日鼻誌2018 ;57.

3)竹野幸夫 ,高原大輔 ,石野岳志 ,他 :好酸球性副鼻腔炎・中耳炎の診断と病態分類 .日耳鼻会報2018 ;121 :1152 -1159.

4) Orlandi R : State of the Art : Evidence-Based Decision-Making in Rhinology.日鼻誌2019 , in press.

竹野幸夫

1987年 京都大学医学部卒業

1991年 広島大学大学院医学系研究科修了

1992年 カナダ・トロント大学(University of Toronto, Auditory Science Laboratory)

1996年 帝京大学医学部 耳鼻咽喉科 助手

2004年 広島大学病院 感覚器・頭頸部診療科講師

2005年 広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 准教授

2018年 広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 教授

2019/05/10 8:00〜9:00 第4会場