第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

【診断】

好酸球性副鼻腔炎の診断と病態について

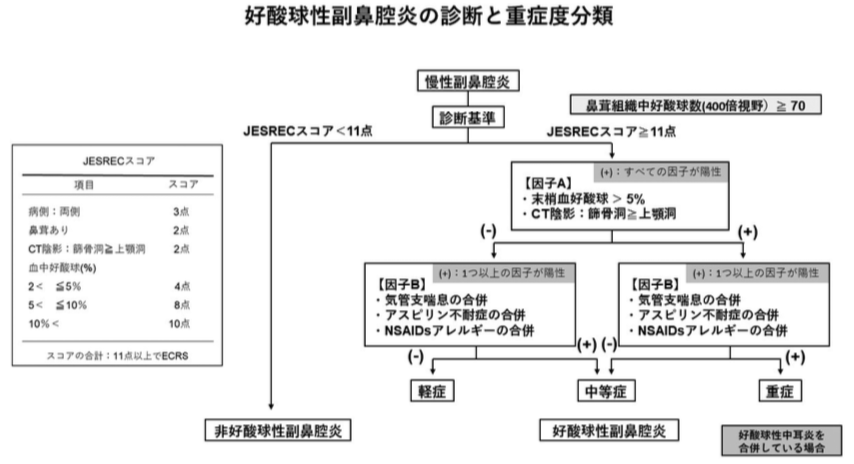

マクロライド少量長期投与と内視鏡鼻副鼻腔手術によって、本邦における慢性副鼻腔炎の治療成績は飛躍的に向上した。しかし今世紀に入りこれらの治療法に抵抗し、非常に易再発性の難治性副鼻腔炎が散見されるようになった。このタイプの副鼻腔炎は鼻副鼻腔粘膜の著明な好酸球浸潤を特徴としており、従来の蓄膿症として知られる好中球性炎症を主体とした慢性副鼻腔炎とは区別され、好酸球性副鼻腔炎( Eosinophilic chronic rhinosinusitis : ECRS)と命名された。 ECRSの臨床的な特徴として、成人発症、高度の嗅覚障害、気管支喘息や好酸球性中耳炎の合併が挙げられる。好中球性炎症の副鼻腔炎の特徴である膿汁の貯留は ECRSではほぼ認めらない。鼻副鼻腔粘膜の好酸球性炎症は高度の粘膜浮腫を形成し、難治性で易再発性の鼻茸を生じさせる。また非常に粘稠度の高いニカワ状の分泌液も本疾患の特徴である。当初、 ECRSは慢性副鼻腔炎の中の希少なタイプとして認識されていたが、近年徐々にその症例数が増加し、明確な診断基準の作成と重症度に応じた治療法の確立が必要となった。2010年から2013年にかけて行った全国多施設共同大規模疫学研究( Japanese Epidemiologic Survey of Refractory Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis Study : JESREC Study)によって臨床スコア( JESREC score)による簡便な診断基準を確立し、さらに術後再発リスクに応じた重症度分類を術前から行えるように、臨床所見を用いたフローチャートの作成も行った(図)。これによって2015年に好酸球性副鼻腔炎は厚生労働省が定める指定難病に306番目の疾患として登録された。

ECRSと気管支喘息は、お互いが病勢に影響を与えることから、耳鼻咽喉科医師以外にも JESRECスコアによる診断、重症度分類が浸透しつつある。また ECRSは気管支喘息と病態を共有することが知られており、バイオマーカーや予後因子などは気管支喘息に準じたものが多く報告されている。一方、両疾患は共に好酸球性炎症を特徴としているにもかかわらず大きな違いもある。例えば ECRSで最も問題となる過度の粘膜浮腫によって形成される鼻茸のような病変は気管支喘息の気道粘膜には認められない。鼻副鼻腔の鼻茸を含めた的粘膜の除去、または改善は気管支喘息における呼吸機能を改善することから、鼻副鼻腔独自の病態の解明もまた重要である。

本セッションでは ECRSの診断に加えて、これまでに分かっている病態について当教室のデータも含めて紹介し、今後の展望について考察する。

高林哲司

職歴:

平成9年5月 福井医科大学医学部付属病院耳鼻咽喉科医員(研修医)

平成14年6月 福井医科大学医学部付属病院耳鼻咽喉科医員

平成18年4月 舞鶴共済病院耳鼻咽喉科部長

平成21年4月 福井大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科助教

平成22年4月 米国ノースウェスタン大学免疫アレルギー教室研究員

平成25年4月 福井大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科助教

平成27年4月 福井大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科講師

所属学会:日本耳鼻咽喉科学会、日本頭頸部外科学会、日本鼻科学会、

日本免疫アレルギー学会

役職:American Journal of Rhinology & Allergy: Associate editor

賞罰:

平成25年3月 AAAAI Interest Section FIT Abstract Awards (2012)

2019/05/10 8:00〜9:00 第4会場