第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

プログラム

No

タイトル

先天性難聴は新出生児1,000人に1人に認められる比較的頻度の高い先天性障害の一つであり、長期に渡って生活面に支障を来すため、診断法、治療法、介入法の開発が期待されている疾患の一つである。特に幼児期までの高度難聴は、音声言語コミュニケーション能力の発達に著しい影響を及ぼし、さらに、言語障害・学習障害を続発し、患者の QOLを著しく低下させるため、適切な医学的介入手法の確立が必要不可欠である。

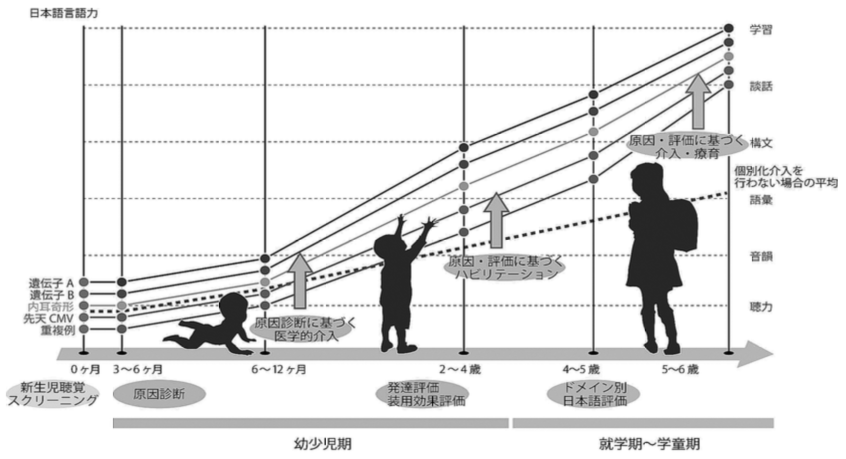

従来は、原因不明かつ有効な治療法がないこともあり画一的な治療、療育が行われていたが、近年の遺伝学的検査や画像検査の進歩により原因診断が可能となってきた。また、人工内耳の登場により、重度難聴であっても十分な聴取が可能となり、個別化医療実現のための基盤が整いつつある。特に、先天性難聴の原因の60~70%に遺伝子が関与することが報告されており、これに加え先天性 CMV感染症による難聴や、蝸牛神経の低形成を伴う難聴など、小児期に難聴を呈する疾患の中には原因の異なる多数の疾患が混在している状況である。

そこで、本研究では、遺伝学的検査、先天性 CMV感染症検査、画像検査を組み合わせて実施することで、難聴児の原因診断を行い、それぞれの原因に応じた適切な治療、介入、療育手法の確立を目的に研究を実施した。具体的には、全国80施設の共同研究施設より、保険診療で実施されている遺伝学的検査を実施しても原因特定に至らなかった症例を対象に次世代シークエンサーを用いた網羅的解析を実施し、まれな原因遺伝子の変異を見出した。また、乾燥保存臍帯を用いた先天性 CMV感染症検査を実施した。

その結果、遺伝子診断、先天性 CMV感染症検査、画像診断の3つを組み合わせることで、人工内耳装用児の70%の原因を診断可能であることを明らかにした。また、難聴の原因毎に人工内耳装用後の聴性行動発達および学齢期の日本語語彙発達に関して、症例登録レジストリを用いて情報収集を行った結果、難聴の原因により、人工内耳装用後の聴性行動発達および小学生時の語彙力が異なることを明らかにし、難聴の原因が重要な予後予測因子であることを明らかにした。本研究で得られた成果は難聴の個別化医療推進のための重要な基盤となる情報であり、今後、難聴の原因別に各検査の基準値として活用することで、よりきめ細やかな(リ)ハビリテーションの提供に繋げていくことが可能と期待される。

宇佐美真一

1981年 弘前大学医学部卒業

1981年 弘前大学医学部耳鼻咽喉科入局

1985年 弘前大学大学院医学研究科修了

1992年 弘前大学医学部講師

1993年 弘前大学医学部助教授

1999年 信州大学医学部教授

2019/05/09 16:00〜17:30 第6会場